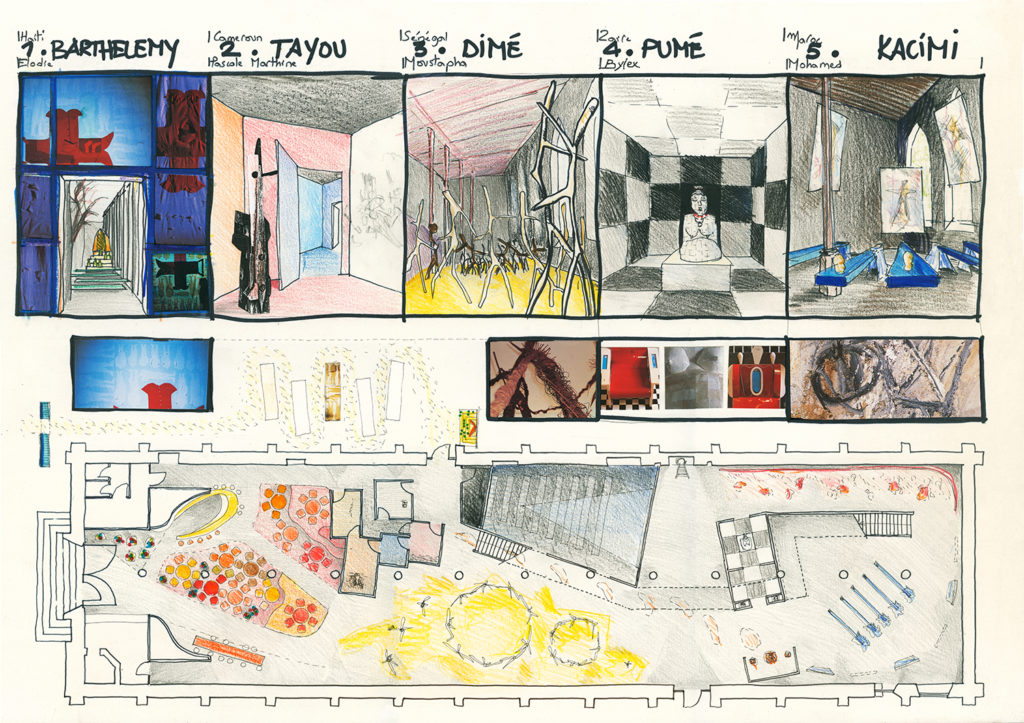

Une exposition de Revue Noire

présentée au 'Couvent des Cordeliers'

[Paris mars-avril 1997]

avec

Moustapha Dimé

Mohammed Kacimi

Abdoulaye Konaté

Pascale Marthine Tayou

Pume Bylex

Ennri Kums

Élodie Barthélemy

Mickaël Bethe Sélassié

et le designer Balthazar Faye

Le 'Couvent des Cordeliers' (ancien réfectoire de moines franciscains au XIVe siècle), situé au Quartier Latin près de la Place Danton à Paris 6e, est un haut lieu de la Révolution Française où se réunissait le radical 'Club des Cordeliers' des révolutionnaires Danton, Marat, Desmoulins… Il accueille en 1997 une exposition novatrice 'Suites Africaines' sur la création contemporaine en Afrique regroupant de multiples expressions (art visuel, photographie, cinéma, littérature, musique, danse, design), accompagnées de rencontres et débats.

À propos de Suites Africaines

par Jean Loup Pivin, 1997

De l’exposition

Depuis maintenant plus de deux siècles, l'exposition s'est confondue avec le musée et la muséographie, avec ses rites de l'accrochage et du décrochage. La présentation est devenue avec le temps de plus en plus neutre pour s'effacer devant l'oeuvre montrée. Les exercices architecturaux de ces dernières décennies sont bien là pour l'affirmer - avec le Centre Pompidou ou le Musée d’Art Moderne de Washington - : murs blancs , lumière zénithale , espaces nus. Une sorte d'hygiène conceptuelle de l'espace et de la création puisant un ordre et une raison d'être dans les grands courants utopistes de la pensée matérialiste. Plus on se rapproche d'une abstraction spatiale immaculée , plus la peinture ou la sculpture a pour devoir de se substituer à la perte d'élan, d'amour, de spiritualité d'une société rationnelle. Essoufflée de tant de sacralisation profane et de désincarnation d'espace charnel, l’oeuvre ne peut exister que dans son reniement. Au début, les artistes ont répondu à cette mise en boîte car ils y ont cru, tandis qu'aujourd'hui ils n'ont plus le choix car le marché et la survie passent par là. Certains ont voulu nier ces espaces commandés et immaculés par des ’installations’ profanatrices , pour finalement s'y laisser piéger.

Les visiteurs entrent dans le musée ou la salle d'exposition comme on entre dans le sacré de la raison ou l'interdit des sens : il lui faut être initié par le ’Grand Livre’ qui serait l’Histoire de l'Art et ne regarder que ce qu'il en dit. Ces dernières décennies en France, c'est l’Histoire de l'Art qui construit les musées : le XXe siècle au Centre Pompidou, le XIXe siècle à Orsay, et antérieurement au Louvre. On est devenu inculte de vouloir comprendre une oeuvre en dehors de son contexte et de son histoire. Et lorsqu'il n'y a pas de connaissance développée sur une histoire et un contexte (ici, pour l'art africain contemporain, un territoire et sa sociologie), il n'y a plus d'art. Pour l'art africain rituel, l'ethnologie a fait croire qu'il pouvait être compris par sa science impériale : donc il y a exposition. Pour l'art africain contemporain, pas de science ni de connaissance alors pas d'exposition. Cela viendrait-il à dire qu'il n'existe pas ?

Revue Noire a été créée pour sortir de cette main-mise et se situer non pas ’contre’ mais ’à côté’, comme est à côté la création contemporaine africaine. Pour affirmer le primat artistique, délaisser le commentaire sinon comme métaphore littéraire, et refuser que l'art n'appartienne qu'aux professionnels de son histoire. Aussi, en réaction aux notices et aux catalogues proliférants, de plus en plus épais, qui ne sont plus la trace affective du moment passé, du chemin de la création et de la pensée, mais la démonstration du bien-fondé de l'exposition : outil de recherche et d'analyse dont les images parfois deviennent secondaires au propos des commissaires qui apportent ainsi leur pierre au grand édifice de l’Histoire de l'Art.

Que peut-on dire de l’intemporalité des fresques de la grotte de Chauvet, de Lascaux ou de Niaux en France ou du Brandberg en Namibie, âgées de dizaines de milliers d'années ? Et du rapport du visiteur à cet art dont on ne sait rien ou presque, mais qui est toujours perçu par le néophyte ou le professionnel de façon sensible et émue ? Les absences d'interrogation de l'histoire de l'art sur les différentes formes mal connues tel l'art de la préhistoire (un terrain d’archéologues et non d'historiens de l'art) et des différentes formes d'expressions de différentes autres civilisations comme les civilisations africaines, montrent à quel point l'histoire de l'art actuel est celle, limitée dans le temps et dans l'espace, d'un Occident, sinon d'une Europe récente. Ce manque de connaissance ou de curiosité, n'est-il pas plutôt lié aux propres limites de l'outil historique pour approcher ou saisir le monde des formes ? Ces outils pseudo-scientifiques avec les sciences humaines dont l'histoire de l'art est très proche, se perdent à vouloir par les mots et la logique se substituer à l'évidence des formes, par essence autonomes du langage écrit ou parlé. Ne s'agit-il pas alors d'une remise en question de cet outil qui aujourd'hui par sa prévalence augmente l'ignorance sur la raison d'être de l'art et de l'art lui-même, en oubliant qu'avant d'être un objet, il est élan immatériel ? Et si l'art africain contemporain pouvait échapper à cette problématique et permettre ce nouveau regard ?

C’est probablement la nature même des sens, dont les formes sont issues, qui met en question l'histoire de l'art se transformant avec le temps en scolastique tenue par des ânes ’chiantifiques’ (comme aurait dit notre vieil ami disparu Pierre Verger) visant à transformer les admirateurs et visiteurs en brouteurs d'images.

Comprendre la réalité, n'est pas lui donner une signification rationnelle ou religieuse cohérente, mais bien s'approcher de son expérience par tous ses propres sens innés ou acquis. Les formes existent pour cela et sont fabriquées pour cela : une trace, un chant qui peuvent devenir le media de son être dans le cosmos, dans la vie, dans la mort. Comme l'acte d'amour et le sentiment amoureux que chacun peut éprouver, irrépressibles.

Aujourd’hui, n'est-il pas nécessaire de renouer avec la nature même de l'art et la nécessité de son expression qu'elle soit hors ou dans le temps historique, hors et dans la spécificité sociologique et géographique ?

L’espace de l’exposition n'est pas destiné à un oeil que l'histoire de l'art rend intelligent, mais bien à celui d'un corps en mouvement qui vient éprouver par ses sens la réalité, une réalité peut-être moins sociale, peut-être plus intime, peut-être plus politique et plus spirituelle. L'espace de l'exposition peut devenir le ’théâtre de soi dans le monde’, si le fluide des formes circule dans les artères, les oreilles, les yeux, les pieds de chacun, si de la sensualité à la sexualité une forme de plénitude s'installe, si les paroles non totalitaires permettent le chant des mots, si les musiques l'envahissent. Car il n'est à point douter qu'à l'heure de l'image rendue par l'écran plat, l'exposition doit faire se promener le public avec ses pieds et sa tête dans ses sens. L'espace de l'exposition est un morceau de ville aux sons et aux images extrêmes d'une réalité de soi, à vivre, comme un moment banal ou exceptionnel. Les images, qu'elles soient virtuelles comme celles de la photographie et du cinéma, ou matérielles, mais abstraites, comme les sculptures et les peintures, les sons de la musique dans un lieu, de la parole du débat et de la lecture de littérature sont là pour étourdir les certitudes et poser les questions du doute de la raison.

Il ne s’agit pas de nier l’Histoire de l’Art mais de contester sa suprématie sur l'exposition des formes et leur perception qui, à force de se vouloir cultivée et intelligente, fait oublier que la forme, quelle qu'elle soit - peinture , cinéma, photographie, architecture - est autonome et ne dépend pas du commentaire, oral ou écrit, pour être perçue.

C’est dans cette ambition de propos que se situe modestement une des premières expositions de Revue Noire, qu’est ’Suites Africaines’, essayant de montrer différents travaux d'artistes eux-mêmes très différents par delà leurs origines et leurs territoires, au milieu de paroles et de musiques. ans autre désir que le désir.

Un lit défait, une pièce vide, des parfums de corps et de bois de santal, une fenêtre ouverte, des rideaux qui volent au vent…

L’Afrique et après ?

par Emmanuel Daydé, 1997

[Directeur-adjoint des affaires culturelles de la Ville de Paris]

En art comme dans la vie, il est toujours difficile d'être le fils de quelqu'un. Quand on parle d'art grec ou d'art égyptien, imagine-t-on un seul instant qu'il puisse s'agir d'art contemporain ? Non. Et ce ne sont pas quelques rares noms émergents comme ceux de Takis ou de Kounellis, voire de Tsarouchis ou d'AI-Gazzar qui peuvent y changer grand chose. Comment pourrait-on succéder à des arts antiques aussi parfaits, des modèles esthétiques aussi aboutis, et qui n'ont cessé d'influencer la création jusqu'à nos jours ?

C’est très exactement ce qui se passe avec les arts africains anciens. Qualifiés ’d’idoles sauvages’ et de ’magots nègres’ pendant des siècles, jetés au feu en pagaille par des missionnaires aussi dégoûtés que bien intentionnés, ils n'ont fait leur apparition dans le panthéon esthétique occidental qu'au début du siècle (dernier). Avec la vigueur et l'éclat d'un trésor caché. Venus à la rescousse d'une Europe exsangue après les déliquescences impressionnistes, les modèles africains ont joué le rôle d'une nouvelle Grèce artistique tant pour les cubistes, que pour les fauves ou les expressionnistes. Sous l'impulsion de Picasso, Matisse, Kirchner et quelques autres, nombre d'intellectuels, de critiques et de marchands alléchés ont suivi. Avec le succès que l'on sait, à l'heure où les arts dits ’premiers’ entrent au Louvre et se voient consacrés un grand et beau musée (le Musée du Quai Branly Jacques Chirac).

Curieusement, cette reconnaissance arrive à l'heure d'une dégénérescence presque totale. Les arts cultuels africains, on le sait, ont disparu dans les années 1930-1940, d'un contact trop rapproché avec l’Occident colonisateur. Ce sont aujourd'hui des morts que l'on veut faire entrer au musée. D'où, malgré les disputes et les joutes privées, un consensus généralisé pour s'attaquer à la dépouille.

Qu’en est-il des arts vivants, de ceux qui refusent d'être des ’arts d'aéroport’ ? Eh bien, on les dit morts justement, inféodés à l'Europe et aux canons esthétiques occidentaux. La reconnaissance d'une histoire africaine ne s'accompagne nullement d'une remise en cause d'un sous-développement culturel, tenu encore pour vérité première. Et les quelques artistes que, par intérêt ou par passion, certains ont essayé de faire sortir de ce néant officiel, sont immédiatement rabaissés à leur inamovible condition d'esclave : Ousmane Sow ne serait qu'un Rodin noir, Ouattara, une version locale de Basquiat, Tayou, un Schwitters en boubou, Rotimi Fani Kayodé, un Mapplethorpe de couleur, etc. Notre incapacité à considérer un art en dehors de nos références, de plus en plus lourdes, de plus en plus asphyxiantes, ne marque cependant que notre propre épuisement.

Car la capacité créative de l’Afrique, son incroyable invention de formes ne se sont nullement taries après 1945, dans une plus ou moins difficile décolonisation. Elles se sont métamorphosées, en prenant en compte un terrain et une histoire qui ne sont pas les nôtres. Passant de sacré au profane, quoique dans un rapport intime avec des traditions religieuses, magiques et rituelles.

C’est ce formidable bouillonnement, né sur les cendres mêmes des arts culturels, que souhaiteraient révéler ces ’Suites africaines’, tant dans le domaine des arts plastiques que dans ceux de la photographie, du cinéma, du design, de la poésie, ou encore de la chanson, domaine il est vrai largement plus reconnu, mais indissociable d'un même terreau créatif. Révéler, et non pas parcourir. Ces ’Suites’ en appellent bien évidemment d'autres. L'Afrique est un continent, qui ne se limite pas à l'Afrique noire, mais qui englobe le Maghreb et qui se poursuit aussi bien à Haïti qu'à l'île Maurice. La bataille pour la reconnaissance des ’arts premiers’ est gagnée. Le temps des ’arts seconds’ est venu.

Pour ceux, curieux comme nous, qui veulent être sûrs qu'ils ne savent rien et qui continuent à chercher pourquoi.

Tout au long de Suites Africaines

Chaque jour des rencontres-débats puis des concerts, chorégraphies, défilés de mode animent l'espace rencontre-café littéraire de l'exposition.

Du débat social

L'objet de ces débats qui se dérouleront sous la forme de conversations et d'échanges d'idées dans le café littéraire et musical intégré dans l'espace de l'exposition, est d'élaborer les prémisses d'une pensée nouvelle sur les terrains que nous aborderons. Le débat se tiendra entre les artistes, les spécialistes et les politiques ou acteurs économiques qui ont peu l'occasion de s'intégrer au débat intellectuel pour dire comment la décision et l'action peuvent transformer comportements et sociétés.

Du nomadisme

Le territoire est une notion en mouvement du nomade. La nation est une aberration pour quiconque vit dans le monde et croit que seul le monde est son territoire. Dès lors, l'exil, souvent vécu comme une fatalité mauvaise, devient le lieu de son bonheur. Un passage sensible et sensuel qui nous fait vivre où nous sommes et envisager le monde avec les yeux de celui qui est de passage. Mais est-cela qui est vécu à travers les nationalismes archaïques qui secouent le monde ?

De la ville

La ville africaine aujourd'hui, est pareille à toute autre ville du monde. Mais rien n'a été dit lorsque ceci est énoncé. La ville nous pose aujourd'hui des questions qui nous contraignent à repenser nos façons de penser, nos rapports sociaux, nos vieilles morales bâties sur des temps et des époques révolues. Il est inutile, désormais, de rêver d'un retour en arrière, de nourrir une nostalgie inutile d'un hypothétique retour à une civilisation rurale. La ville est la cité où l'ensemble des valeurs d'une civilisation se transforme en pierres, en rues avec des citoyens qui vivent entre les pierres et ceux qui vivent dans les rues. La ville élément vivant, contradictoire et multiforme est une question permanente et existentielle à ceux qui la pensent et ceux qui la font et défont tous les jours.

Du Sida

Ou du reste ? Que dit le Sida en Afrique et en Europe ? C'est que la maladie n'appartient pas à la médecine mais à celui qui la porte. Qu'est-ce qui différencie cette pandémie d'une autre ? C'est qu'elle dépend de chacun. Elle dépend de la liberté de chacun de disposer de son corps, de ses valeurs, de ses croyances ; bref de sa culture. Presque deux ans après le premier événement ’les artistes africains et le Sida’ (à Cotonou et à Dakar), où en sommes nous ?

De la Francophonie

[dans le cadre des Journées de la Francophonie par la Ville de Paris]

La Francophonie pour quoi faire ? Pour servir qui ? Quelle Francophonie ? Qu'est la Francophonie ? Chamoiseau , Depestre , Monenembo ou Modiano , le Canadien ou le Belge parlent-ils la même langue ? Qu'est une langue qui n'est pas une mère, qui peut l'être, mais est avant tout une épouse ou une maîtresse ? Pour féconder ou pour aimer simplement ?

Des nouvelles technologies

Gadget pour riches, phénomène à la mode porté par une industrie en manque de débouchés ou véritable révolution de l'information et nouveau support de création ? CD, réseaux, Internet : l'Afrique, qui a raté le XXe siècle, n'a-t-elle pas une nouvelle chance avec ces nouveaux supports ? Et pour qui ?

De la télévision

S'il est un enjeu d'une actualité désespérante, c'est bien la production télévisuelle africaine mangée par le fatalisme, dévorée par les programmes gratuits francophones, américains et arabes et rendue indigeste à ses propres spectateurs. Comment croire encore à des télévisions africaines ?

De l’économie de la création

La production littéraire passe par l'édition et les libraires, la production cinématographique passe par les producteurs, les circuits de salles de cinéma et les télévisions, la production d'arts plastiques passe par les mécènes, les galeries et les musées, la production musicale passe par les producteurs et les tournées : les libraires sont rares, les salles de cinéma quasi inexistantes, les éditeurs et producteurs viennent des pays riches avec de l'argent de l'aide internationale, les mécènes africain sont rares et les autres indifférents... Ne devient-il pas urgent, non pas de croire pouvoir recopier un modèle épuisé voire stérile, mais d'inventer des systèmes ou des bricolages permettant à chacun de produire chez lui pour les siens et pour le monde, comme ses confrères du Nord ?

De l’art

Les rapports qu'entretient l'art contemporain africain avec les reste du monde, en France comme ailleurs, sont souvent ambigus. Parfois teintés de paternalisme, parfois d'exotisme, d'ethnologisme, d'anthopologisme, parfois de mépris, bref, presque toujours régis par la méconnaissance, ils ont contribué à faire de l'Afrique un continent à part. Et les artistes africains sont les autres, auxquels, comme du temps de Hegel, il est nié un apport plein et entier à la civilisation de l'universel chère à Léopold Sedar Senghor. Qu'en sera-t-il demain ? Pour rompre avec la main-mise du spécialiste sur l'acteur, des artistes auxquels bien souvent il n'est pas donné l'occasion de s'exprimer échangeront leurs sentiments entre eux et avec les institutions qui font et défont des modes dont nous ne devrions plus rien avoir à faire.

Du dialogue avec les artistes

L'entretien est le dialogue intime entre deux êtres qui partagent un moment de vie. Une personnalité le plus souvent artistique s'entretiendra de sujets dans lesquels elle est le plus investie, mais également du temps, du vent, et de ces milliers de choses, sensations, sentiments, regards, qui nous font être ce que nous sommes et agir dans le sens où nous agissons.

De la littérature

[lecture en continu par un comédien et écoute consultation de textes littéraires publiés dans le magazine Revue Noire]

Pour qui écrit-on ? Pour soi, sans doute, d'abord, lorsque l'écriture est vraie, lorsque la littérature nous tient à l'estomac, comme disait Julien Gracq. On n'écrit pas pour raconter une histoire. Ou peut-être n'écrit-on que pour cela. Dès lors, un écrivain, un auteur, est un écrivain, un auteur. Et sa langue est multiple, son expérience accessible à tous, pour peu que nous acceptions la probabilité d'être à la fois nous-même et l'Autre. C'est dans la matière d'où est issue l'oeuvre que se marque la personnalité, ce que d'aucuns appellent le style. C'est autour de la littérature que nous nous interrogerons ici. Rien d'autre.

De la photographie

[projection en continue de photographes africains]

Croire à la photographie africaine, c'était au début pour nous, affirmer que l'Afrique n'était au ban d'aucune technique et que la modernité se vivait là comme ailleurs. Cette photographie est une aventure dont nous ignorons tous la véritable histoire et les véritables pères. Tous ceux qui prétendraient détenir en ce domaine une quelconque vérité seraient inévitablement dans l'erreur.

Du cinéma

[projection en continue dans la salle de cinéma intégrée à l’exposition]

Il est sans doute paradoxal, certainement inconfortable, alors que notre seul but est de sortir la création africaine de l'ornière, que nous ne puissions pas, encore, nous débarrasser des qualificatifs et des étiquettes. Le cinéma africain, inexistant sur les écrans du monde comme sur ceux d'Afrique, traverse une crise profonde que l'on souhaiterait n'être qu'une crise de croissance passagère. Les systèmes de financement, le processus de création et la distribution, la notion même d'écriture cinématographique sont autant de questions pour lesquelles il faudra sans doute plus qu'une rencontre. Avec les cinéastes, bien sûr, mais également avec tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à cette activité qui connaît le paradoxe d'être à la fois un art et une industrie.

De la mode

La mode africaine, anoblie par le Malien Chris Seydou au début des années 1980 alors qu'il vivait à Paris, n'a pas connu le bonheur que l'on était en droit d'espérer. Chris est mort.

La mode, c'est certes la magie des tissus nobles, des drapés qui font rêver mais c'est également une industrie aux règles strictes. L'industrie textile représente un enjeu majeur pour l'économie africaine et on ne saurait établir une Haute Couture durable en Afrique sans faire exister, en parallèle, une production qui intègre pleinement un prêt-à-porter et une confection de qualité. En mettant en place une filière textile qui satisferait aux exigences de la chaîne de production, en créant des labels africains, peut être parviendrait-on à hisser la Haute Couture africaine à la place qu'elle n'a pas encore su occuper ? La Fédération Africaine des Créateurs de Mode y réfléchit.

De la danse

Danse et tam-tam. Les Africains ont le rythme dans la peau. Bref aujourd'hui (1997), à part la variété et le néo-traditionnel, il n'y a pas de danse africaine dans la programmation des festivals et grandes salles sinon comme à la belle époque de Joséphine Baker. Quelques rares jeunes ballets modernes existent , à quand leur reconnaissance ?

De la musique

[Tous les soirs, concerts, performances, danses ou défilés au café littéraire]

Citée souvent comme exemple de la réussite de l'exportation africaine, la musique africaine intégrée dans un concept totalement imaginaire de World Music n'est-elle devenue qu'un produit préfabriqué souvent insipide ou à l'inverse n'a-t-on pas exagéré ce succès de façon démagogique ? Les centaines de talents sont pourtant là : à quand une production sans filtre ?

Les artistes qui exposent à Suites Africaines

Moustapha Dimé

[1952-1998 Sénégal]

Moustapha Dime nous propose une ’Grande Danse’ et une 'Petite Danse' faites de fils de fer délicatement raccordés et des 'Bois flottés' de Gorée. Il convoque peu à peu ces objets morts à une mystérieuse évocation du vivant.

Moustapha Dimé est sculpteur. Il vit et travaille sur l'île de Gorée, dans la baie de Dakar, où son atelier est installé dans d'anciennes canonnières, avançant sur l'océan à la pointe la plus aride et la plus haute de l'île, favorisant le goût de l'artiste pour une vie solitaire et retranchée. Là, Moustapha Dimé sculpte, assemble, transforme des objets oubliés, repris à l'humain par la nature, déformés par elle , annulés en tant qu'objets et rendus sans motif à l' artiste par les eaux et le temps. Par la sobriété de l'assemblage et de l'imbrication, cherchant un équilibre entre le travail d'abord fait par la nature et celui de son propre geste qu'il ajoute, comme un révélateur, Moustapha Dimé convoque peu à peu ces objets morts à une mystérieuse évocation du vivant.

Dimé est né à Louga en 1952 et rejoint Dakar dès l'âge de 14 ans, pour y apprendre la sculpture appliquée. Mais, très vite, le travail du bois le passionne tant que le seul exercice de l'artisanat ne peut suffire à le satisfaire, et, à 21 ans, Dimé part pour un voyage de trois années au Burkina Faso, en Côte d' Ivoire, au Ghana, au Togo et en Gambie, à la rencontre de nombreuses formes de sculptures et d'art traditionnel. Il est saisi par la dimension mystique et spirituelle des oeuvres qu'il découvre. Il rentre à Dakar pour étudier à l'école des Beaux-Arts. Après une première exposition au Centre Culturel Français de Dakar en 1979, il voyage à nouveau, séjourne un an au Mali et étudie l'art Dogon, dont les formes austères et dépouillées influencent durablement son propre imaginaire .

Après plusieurs expositions au Sénégal, il expose en 1989 au Maroc et les années suivantes en Europe. Après avoir été primé à la Biennale des Arts de Dakar en 1992, son exposition personnelle en 1996 remporte un très grand succès.

Mais il ne semble pas pour autant disposer à abandonner la vie calme et retranchée qu'il s’est choisie, empreinte d'une forte spiritualité. Il poursuit imperturbable cette lente transfiguration des objets chargés de mémoire que l'océan dépose régulièrement au pied de son atelier, comme s'il les lui confiait afin que l'artiste les révèle à la magie de leurs formes secrètes et les offre aux langages de l’âme.

Mohammed Kacimi

[1942-2003 Maroc]

Mohammed Kacimi nous propose une série de toiles et de dessins entourant une installations spatiales de masques d’argile. Surimpression de souvenirs, de traces, d'empreintes, chacune des oeuvres de Kacimi est le fragment d'une vie.

Une solitude confrontée aux couIeurs de la différence et dans le même temps à la similitude de l'âme humaine, Kacimi la peint, la construit comme une image, comme un poème sans autre message qu'une représentation de soi au monde, au travers de la fragilité d'un corps engagé à être lui-même une parcelle du monde. Aujourd'hui Kacimi est un des artistes les plus connus du monde arabe. Par son entêtement de liberté et son refus du mercantilisme mondain, il reste un artiste à part dans le monde du marché et de l’institution.

Né en décembre 1942 à Meknès d'une famille modeste, Kacimi découvre la peinture, comme une passion, très jeune dès l'âge de 15 ans dans les associations de jeunesse. Puis reçoit une première formation dans les stages d'initiation aux arts plastiques du Ministère de la Jeunesse. Ses études d'arabe littéraire lui donnent le goût de l'écriture qu'il n'abandonnera jamais. Kacimi écrit des poèmes qui sont publiés régulièrement. Le peintre marocain Gharbaoui exerce sur lui l’unique influence qu'il reconnaît aujourd'hui encore. Après s'être impliqué dans la création de nombreux mouvements revendicatifs et après avoir fait de multiples voyages en Europe, Kacimi trouve très tôt une voie personnelle mêlant les grandes expériences abstraites et la gestuelle du signe. Une de ses préoccupations majeures est de créer de grandes installations pour les populations des villes (murs peints d'Asilah, étendards d'Harhoura, haïks de Marrakech…). Mais Kacimi reste avant tout un peintre.

Expositions à travers les pays du monde arabe et en Afrique, dans les pays de l'Est et plusieurs fois à Paris, Grenoble, Bourges, Amiens, Madrid. Un livre, Kacimi, peintures, pastels, dessins et écrits, édité par Revue Noire en 1996 retrace l'étendue de son oeuvre.

Pascale Marthine Tayou

[1966– Cameroun]

(Pascale Marthine Tayou dans son labyrinthe)

Pascale Marthine Tayou nous propose un 'Labyrinthe' de portes et couloirs où les murs griffonnés et dessinés restent libres à chacun. Labyrinthe qu’il voue à la destruction à la tronçonneuse en fin d’exposition. La pêche des gros poissons prend la figure d’un gâteau de chaussettes.

Pascale Marthine Tayou est né en 1967 au Cameroun. Il vit et travaille à Yaoundé, et Douala lors de projets avec l'association Doual'Art (Tayou vit actuellement à Gand, Belgique). Plasticien autodidacte, Pascale Marthine Tayou est également homme de théâtre, écrivain, metteur en scène et acteur. Après avoir été sélectionné pour la Biennale de Kwangu 1994 en Corée et par le Setegaya Art Museum (en 1994-1995) au Japon, il participe à plusieurs expositions en Allemagne : à la Haus der Kulturen der Welt en 1995 et au Goethe Institut de Berlin en1995 ; au Museum van Hedendaagse Kunst, dirigé par Jan Hoet (1996) de Gand ; à la Galleria Civica d' Arte Maderna e Contemporanea de Turin (1996) ; au Bonnefanten Museum de Maastricht (1997). Il est présent à la Biennale des Arts de Dakar en 1996 à travers une exposition personnelle et montre ses dessins à la Galerie Agnès B. de Paris en 1996.

Installationiste qui ’ne [fait] pas de l'art mais fabrique des trucs’, Pascale Marthine Tayou circule ’depuis trois mille ans’, avec délice, dans les égouts des villes, guidé amoureusement par les odeurs et les matières en décomposition - comme il aime à le dire -. Il utilise les poubelles de la société comme les poubelles de la pensée, à l'image de son oeuvre intitulée ’La Pêche des gros poissons’ qui prend la figure d'un gâteau de chaussettes.

’Je ne suis pas un artiste’ déclare Pascale Marthine Tayou et il serait une erreur que de l'entendre comme une simple et facile provocation. Disant cela, il ne s'agit pas pour lui d'échapper au jugement de valeur que l'on pourra porter sur son travail, ni d'exprimer un quelconque mépris pour l'art, mais d'affirmer simplement que l'art, comme la pensée ou le politique, est une chose trop importante pour qu'on la confie à des personnes. Laissant loin derrière lui les revendications de quelques autres qui refusent - non sans légitimité - qu'on les nomme ’artistes africains’, Tayou nie radicalement pour lui-même toute identité d'artiste, quelle qu'elle soit. Et parce qu'il rejette ainsi loin de lui les effets de la personnalisation extrême de la question artistique que notre époque opère, Pascale Marthine Tayou se tient libre comme rarement d'autres le furent ou le sont, face aux questions véritables qu'éternellement l'art pose aux sens de tous.

Abdoulaye Konaté

[1953– Mali]

Abdoulaye Konaté nous propose une immense tapisserie de 16 mètres de long 'La Région des Grands Lacs' parsemée de douilles de fusil et de vieux tissus. Avec l'intuition d'une vérité de plus en plus absolue. D'un temps à soi. Hors du temps.

Abdoulaye Konaté naît en 1953 à Diré au Mali. Il suit une formation à l’Insitut National des Arts de Bamako jusqu’en 1976, puis de 1978 à 1985 à l'Institut supérieur des Arts de la Havane à Cuba. À son retour au Mali, il devient graphiste puis responsable des expositions au Musée National de Bamako. Pendant son temps libre, il travaille sur tous les supports et principalement la peinture. lI réalise, en 1992, une exposition engagée au Musée national du Mali, pendant les sanglantes manifestations pour la démocratisation du pays, premières installations comme mode d’engagement politique. Cette exposition sera reprise au Musée de l’IFAN à Dakar. Depuis1984, Abdoulaye Konaté a participé à de multiples expositions : à Bamako, aux Biennales de Dakar dont il sera le lauréat en 1996, aux Rencontres Africaines de l’Institut du Monde Arabe à Paris en 1994 (exposition itinérante en Afrique du Sud et au Portugal), à Otro Pais au Centro Atlantico de Arte Moderne de Las Palmas la même année. Il participe à l’aménagement du métro de Lisbonne et est invité en 1997 à la Biennale de Venise.

Abdoulaye Konaté mêle les signes de la vie moderne à ceux de la tradition, sculpte ou compose des objets avec lesquels il fait tantôt cohabiter, tantôt s'imbriquer la peinture, dans des installations qui lui ressemblent? Comme lui, elles sont tout autant faites de retenue que de force, elles ont cette manière calme d'être une présence à la fois généreuse et distante, chaude et lointaine. Abdoulaye Konaté travaille avec l’intuition d’une vérité de plus en plus absolue, d'un temps à soi. Hors du temps.

Pume Bylex

[1968– Kinshasa R.D.Congo]

Pure Bylex nous propose un ensemble de sculptures maquettes sous vitrine entourant sa première sculpture ’La Maternité, la statue Byl' à l'origine de tout son travail. ’Avant, j'étais comme un rien. Aujourd'hui je, suis une personne parlante.’

Âgé de trente ans, Pume vit et travaille à Kinshasa. Il suit une formation de pédagogue. Autodidacte en arts plastiques, c’est la fascination ressentie dans son enfance pour les appareils de projection cinématographique, pour la mécanique précise et simple de ces machines à vous projeter dans des mondes différents, qui le décide pour la création artistique. Depuis cinq année, il se consacre entièrement à son oeuvre, dont les divers éléments forment un ensemble et prolongent toujours un même concept artistique et philosophique que son inventeur nommé ’BYLex’. Selon Pume, la ’science-BYLex’, caractérisée par la présence des carreaux, symbole de l’équilibre est un art qui exclut la laideur et se prolonge dans la ’divergence’. Pume est l’un de ces artistes inclassables qui, comme Kinguelez, développent en maquette un univers poétique qu’ils aimeraient un jour voir comme un monde possible. Un univers que Pume peut volontiers avouer utopique, inventé dans le contexte zaïrois si oppressant et au devenir si incertain. Sa pensée sur l’art multiplié, le BYLex, s’inscrit dans cette poésie, à mi-chemin entre le design et la sculpture. Il nous propose un art appliqué qui s’applique à n’être applicable à aucune réalité. Un art qui interroge notre perception du réel en lui proposant des objets fonctionnels qui ne peuvent fonctionner dans ce qu’elle est, telle qu’elle est.

Pume nous dit ainsi la limite de la création artistique et crée une forme en soi de la pensée sur la ville et la société. Les Suites Africaines au Couvent des Cordeliers sont l’occasion de sa première exposition, avant de participer à une manifestions à Lisbonne cet été. La première publication de ses oeuvres eut lieu dans le magazine Revue Noire RN 21 Kinshasa.

Ennri Kums (Henry Koomes)

[1948– Mauritius]

Ennui Kums nous propose un ensemble de nuages peints suspendus au plafond du ciuvent, faits de corps aimants nus et entremêlés. Des corps qui s'offrent à la volupté comme l'on peut se soumettre extatique à la révélation.

Ennri Kums est né en 1948 sur l’île Maurice. Peintre autodidacte, il expose pour la première fois à la galerie Max Boullé à Rose-Hill en 1970. Il réside ensuite en Afrique du Sud pendant plusieurs années où il expose à Durban, Johannesburg et Cape Town. Parallèlement, il ouvre le premier lieu multi-sexuel et multi-racial de l'Afrique du Sud, qui, pendant de nombreuses années, est un coin de liberté enfoncé en plein coeur de l’Apartheid. En 1983, tout autant épuisé par un quotidien fait de combats politiques et de résistances aux pressions policières que lassé des conventions du milieu artistique, il rentre à Maurice, où il peint longtemps sans plus vouloir ni vendre, ni exposer. En 1990, il ouvre sa propre galerie à Grand Baie où il expose des artistes mauriciens contemporains. Il est invité à Tokyo à la galerie Esta Novo , puis à La Fabriks de Marseille en 1995 pour une résidence de six mois durant laquelle il réalise ses premières oeuvres en trois dimensions et à la galerie Contempo de Rotterdam pour trois mois en 1996, où il travaille la sérigraphie.

Kums voue une grande admiration à l’écrivain et peintre mauricien Malcolm de Chazal. Comme lui, tout à la fois humaniste et asocial, Blanc défenseur de la créolité et de la communauté noire créole, artiste éclectique, peintre coloriste, Ennri Kums fait à Maurice figure légitime d'héritier du grand poète surréaliste, auquel il rend d'ailleurs hommage en 1994, à travers une comédie musicale ’Mokko’, mise en scène par Jean-Michel Bruyère, où il incarne lui-même de Chazal, entouré de jeunes chanteurs, musiciens et danseurs des quartiers créoles de Rose-Hill et Port-Louis. Peintre, Ennri Kums use de l'acrylique comme du pastel pour mettre en scène un monde multicolore dont la terre est basculée vers un ciel s'échappant de tous les corps mêlés ou solitaires, nus ou vêtus, mais toujours suspendus à l'incertitude de leurs formes. Des corps qui s'offrent à la volupté comme l'on peut se soumettre extatique à l a révélation. Des corps qui roulent où flottent, sans poids, ni haut ni loin, juste ce qu'il faut d'écart pour qu'aucun tabou ni aucune foi ne puissent s'approprier la tragédie aimable et indispensable d'une perte de soi dans la caresse de l'autre.

Ennri Kums, tout en restant le noctambule amoureux de la vie désormais incapable de se composer un personnage social, ne cherche pas à choquer ’le bourgeois’. Ce sont son oeuvre gracieuse et son propos serein qui choquent doucement, sûrement.

Élodie Barthélemy

[1965– Haïti]

Élodie Barthélemy nous propose en extérieur un 'Autel des Ancêtres'. Ses installations pourraient représenter autant d'autels dédiés à des êtres sans nom.

Élodie Barthélemy est née en 1965 à Bogota, de parents français et haïtiens. Son enfance est placée sous le signe du voyage. De Colombie, elle suit ses parents au Sri Lanka et au Maroc avant d'arriver à Paris où, après ses études secondaires, elle s'inscrit aux Beaux-Arts. Mais elle découvre rapidement que la peinture n'est pas le support idéal à son expression et commence à incorporer des tissus à son travail.

Au départ, c'est une quête essentiellement expérimentale dont elle ignore jusqu’où elle la conduira. Progressivement, le tissu répond à la peinture. Élodie en utilise les couleurs et les textures comme une palette dont elle découvre la souplesse et la multiplicité de possibles. Après les assemblages découpés, elle passe aux vêtements qu'elle accumule, comme un écho à sa propre histoire. C'est ainsi qu'elle réalise des décors pour la pièce ’La Dernière Lettre de l’Amiral’ en 1992 et ’Tendez, Chantez l'amour’, en 1996, avec sa mère Mimi Barthélemy, conteuse et chanteuse.

Élodie Barthélemy a également réalisé des installations sur le thème des ancêtres et la mémoire des corps. Son enfance, en des lieux différents, aux histoires éloignées, l'a conduite à explorer sa propre mémoire, sa propre histoire. C'est ainsi que souvent reviennent dans ses oeuvres des références à la sacralité, à la mort, sans doute, avec ses installations qui pourraient représenter autant d'autels dédiés à des êtres sans nom. Une inspiration dans laquelle le païen, hérité de son ascendance haïtienne, le dispute au religieux, en clins d'oeil sobres, avec une douceur, une sensibilité que l'on retrouve dans l'artiste elle-même. Le Fond National d 'Art Contemporain a acquis une de ses toiles en novembre 1996.

Michaël Bethe Sélassié

[1951–Éthiopie]

Mickaël Bethe Sélassié, sculptures de papier maché dans le café littéraire.

Mickaël Bethe Sélassié nous propose dans l’espace du café littéraire son bestiaire de papier mâché coloré. Des sculptures que l'artiste nomade éthiopien propose orphelines, comme un apport au questionnement du monde.

Mickaël Bethe Sélassié est né en 1951 à Dire Dawa en Éthiopie. Il étudie au lycée franco-éthiopien d'Addis Ababa, puis en France, de 1971 à 1974, où il se spécialise en physique et chimie. Ce sont trois années durant lesquelles la situation politique et sociale bascule en Éthiopie. Bethe Sélassié décide alors de rester en France. Il voyage, exerce toutes sortes de petits métiers et se passionne pour l'histoire et l'anthropologie. Vers la fin des années 1970, sa quête spirituelle le conduit à la création plastique et à la pratique du yoga et du zen. Ce n'est toutefois qu'à 30 ans qu'il se confronte lui-même à la peinture, puis à la sculpture, domaine où il choisit d'emblée le papier mâché comme matériau principal. Le papier, docile au modeleur, fidèle au coloriste, lien fragile mais durable entre les deux passions essentielles de l'artiste. En 1985, il expose à la Galerie de la Licorne à Paris, puis au Brésil, et de 1988 à 1992 à la Galerie de l’Horloge, en Afrique du Sud, en Namibie et en Allemagne. De 1993 à 1995, ses oeuvres voyagent en Éthiopie, à Paris, Berlin...

Mickaël est le créateur de sculptures à la poétique colorée qui nous lancent les regards et les cris d'une énigme insondable. Des regards droits, francs, perdus dans une tristesse incertaine ou immense ; des cris qui résonnent longtemps, comme l'appel d'un présent égaré et mélancolique.

Baltazar Faye

[1965– Sénégal]

Balthazar Faye, designer, installé en France, a signé le mobilier du café littéraire réalisé spécialement pour ’Suites Africaines’.