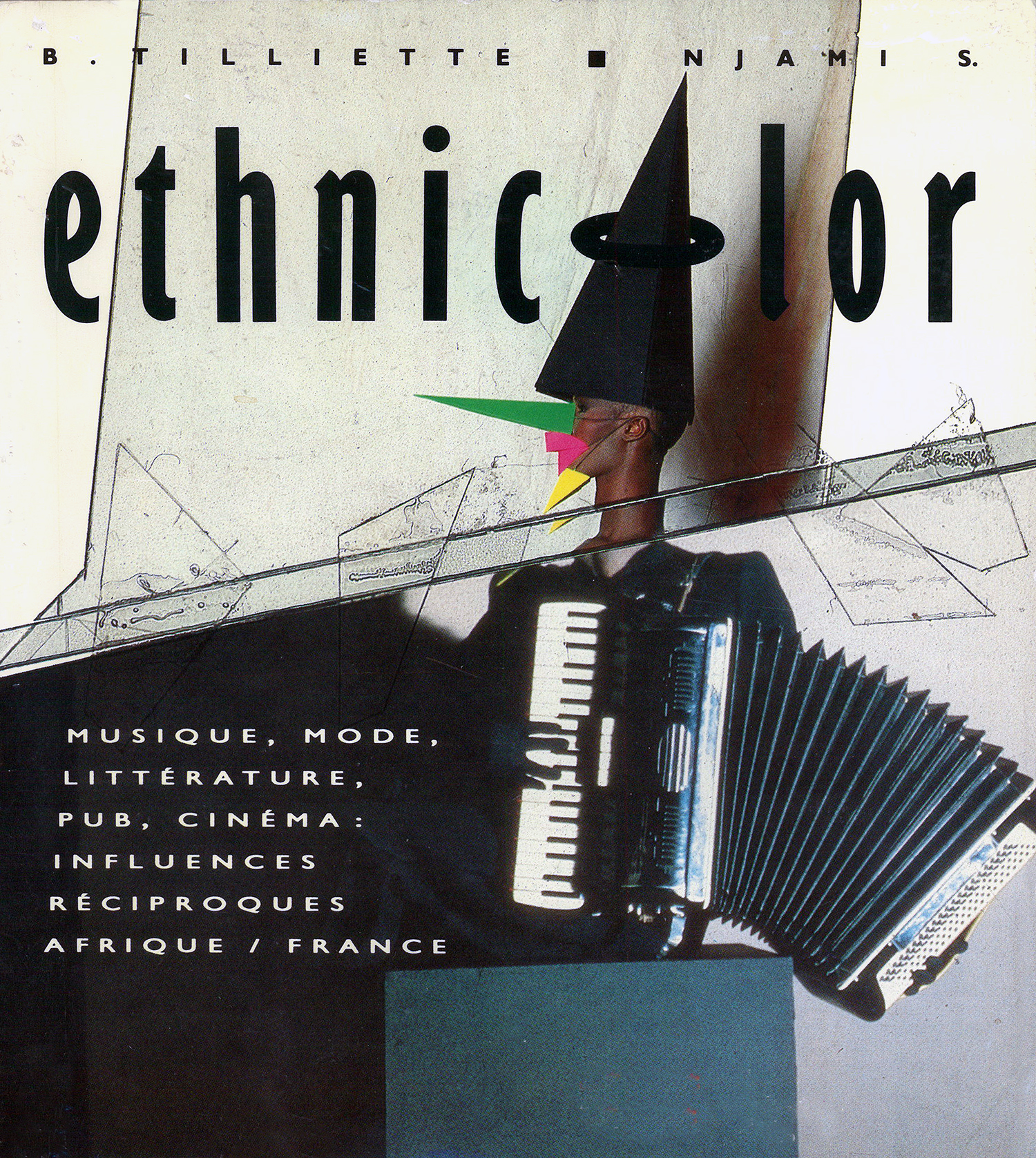

- Avant-propos par J.L. Pivin, octobre 2009 -

Ma connaissance et ami Bruno Tilliette alors rédacteur en chef de la revue Autrement et tout à l’élaboration d’un numéro hors série lié à une manifestation 'Ethnicolor' permet la rencontre de Simon Njami. Il avait 25 ans, son premier succès de roman en poche (pas en livre de poche), 'Ed Cercueil et compagnie' (parodie de Chester Himes), buvant du thé comme moi, la réussite au bord des lèvres, intelligent et tellement orgueilleux et méprisant qu’il m’en était sympathique. Je pense qu’il dirait la même chose de moi (hors la sympathie, bien sûr). Il avait réuni autour de lui tous ses amis pour réaliser cette manifestation au Cirque d'hiver de Paris. Mêlant toutes les formes d'expression, Africolor se voulait être un nouveau regard sur le monde noir. Une première dans le genre.

Sans Simon Njami, Revue Noire n’existerait pas. Parce qu’il était Noir, certaine-ment sauf qu’on oublie vite ce genre de différence, et d’ailleurs pas plus que cela et même au contraire, nous étions fatigués l’un et l’autre de la fraternité colorée ou décolorée. Parce qu’on partageait tous la même envie d’une Afrique qui réussissait, sans plume au cul, sans ONG caritative… le plus important était une Afrique qui inventait comme tout le monde… et qui était nôtre. Au début, j’étais convaincu qu’on œuvrait probablement non pas pour la fin, mais le début de la fin de la distinction par ces références de couleur ou raciste. On peut dire que ce n’est non seulement pas ce qui est arrivé mais bien le contraire. Impressionnant. Il n’est pas d’oublier sa couleur, ses origines, ou je ne sais quoi, surtout quand, dans la plupart des pays africains, on est le Blanc appelé de différents noms qui marquent l’irrémédiable et formelle différence. L’arrivée de Barack Obama changera-il profondément les choses dans ce domaine ?

[2 extraits du catalogue Ethnicolor :]

Peintres des rues et cérémonie païenne

par Simon Njami, 1987

La définition occidentale de l'art réside dans une compréhension ou mieux, une sublimation de la mort de Dieu. Il est évident que cette acception n'a quelque valeur que dans un contexte judéo-chrétien, hors lequel le dieu tel que le conçoivent les Occidentaux n'existe pas.

Il faut voir dans cette volonté de célébrer la mort de Dieu à travers des réalisations révérencieuses, illustrant une conception académique de l'art, un projet d'éternité, ou d'éternisation d'un objet de culte. Un projet de pérennisation de la foi.

Les images sacrées ou pieuses sont des images désincarnées, impersonnelles. Et à travers l'art classique, c'est bien la mort et son côté figé, intemporel, qui sont mis en valeur. D'où la volonté de certains courants de peinture, dont le dadaïsme, le surréalisme, le cubisme, de briser ce monde morbide à travers un éclatement des structures, et l'amorce d'une autre compréhension de l'art. Et si des artistes comme Picasso sont allés se régénérer en Afrique, ce n'est pas par un fait du hasard.

Dans les sociétés africaines traditionnelles, et dans les croyances païennes, disions-nous, nulle représentation du Dieu unique occidental, nulle pérennisation de sa mort non plus, puisque le dieu païen est un dieu bien souvent multiple. D'où l'assimilation de la cérémonie artistique à un rite de vie, plutôt qu'à un rite de mort. Une croyance en l'homme plutôt qu'une croyance en Dieu. D'où le besoin de vie de tout objet d'art africain.

Il y a chez les peintres des rues ce même culte de l'Homme et de la vie. Cette même volonté de produire un art animé d'un souffle, même un souffle de soufre, un souffle païen. Nécessairement un souffle païen. Quoi de plus païen en effet que cette célébration de groupe comme dans le vodou, avec ses étapes initiatiques, par opposition à la célébration individuelle des artistes strictement occidentaux. La volonté de partager, de jouir pleinement de l'instant qui passe, sans aucune concession à la postérité. Bref, la célébration de la vie par-dessus tout, et de son côté charnel. Quelque chose d'éphémère donc, comme les grands feux autour desquels on danse et dont il ne reste plus au matin que des cendres tièdes. Un feu dont la fonction essentielle sera de brûler dans les mémoires et dans les cœurs.

Il y a chez les peintres des rues cette même volonté de perfection et d'absolu. Cette même quête de l'autre, à travers cette recherche collective, ce travail en commun, cette liberté par rapport au temps qui passe, cette défiance à l'égard des musées. Ils peignent pour faire la fête, pour être ensemble, et pour faire éclater la ville des couleurs qui embrasent leurs consciences. Ils peignent sur tout ce qu'ils trouvent, murs, portes, barricades, barrières... avec au fond d'eux, bien au chaud, l'acceptation du manque dont parlait Lacan. À l'image de Christo et de ses sculptures éphémères, ses empaquetages, ses îles synthétiques. Les peintres des rues, les ’graffitistes’ sont les héritiers d'un mouvement amorcé dans les années 50-60 par des néo-réalistes, et qui boucle ici sa boucle. Un mouvement dont la finalité, pour rester vrai, est de se dissoudre dans la nature, à la suite de leurs travaux.

De même que les artistes traditionnels en Afrique concevaient pour le rituel et la tradition, avec une fonction concrète attribuée à chaque objet, de même les peintres des rues conçoivent pour l'instant présent, contre le temps qui passe. Pour la vie, contre la mort. Ils s'appellent Speedy Grafito, les frères Ripoulain, William Wilson... Ils se sont trouvé une fraternité indélébile à travers la folie des émotions partagées.

Parmi eux, au-dessus d'eux, mutant parmi les mutants, paumé parmi les paumés, se dresse l'ombre de Jean-Michel Basquiat.

Le cas Basquais

Tiraillé entre Haïti, New York et la mère Afrique, Jean-Michel Basquiat, vingt-sept ans cette année (ndlr : 1987), est sans doute l'incontestable phénomène de la peinture internationale contemporaine.

Cet Haïtien issu du mouvement des peintres des rues, propulsé il y quelque cinq années au sommet du marché new-yorkais de l'art, stigmatise en lui, à travers sa peinture aux motifs indéniablement puisés à la source africaine, et cette quête de soi qui le fait créer dans une urgence d'identité, toute la névrose de la jeune peinture cosmopolite.

Unique certes, puisque seul Noir à être parvenu à ce niveau de notoriété, Basquiat n'en demeure pas moins un sauvage, un anormal, un être inclassable et indomptable, par la force destructrice de ses œuvres qui allient urbanité et traditions séculaires au Primitive Art, en passant par les collages et les graffitis.

Basquiat puise à fond dans la double imagerie africo-occidentale. Le plus saisissant sans doute reste que cette peinture-là, avec son désespoir et sa force, contient sa propre destruction. Destruction inhérente et nécessaire, mais aussi destruction due à une érosion, résultat de l'exploitation forcenée des marchands d'art. Il était en effet symbolique de retrouver à la galerie Templon, à Paris, les barrières et les portes sur lesquelles avait peint Basquiat, et dont les têtes de mort, les ânes couronnés et les ombres difformes perdaient un peu de la force qui, dans la rue et dans les lieux vivants où était leur vraie place, faisaient rejaillir le génie de la folie.

par Simon Njami, in Ethnicolor, Éditions Autrement, 1987

***

À l'abri de notre mémoire,

quelques pierres, beaucoup de terre rouge,

et l’envol des mots dans la voiture qui roule

[Une certaine façon de parler de l'architecture, de la ville, de la vie… en Afrique]

par Jean Loup Pivin, 1987

Polémique sur brouillard rouge de latérite, où finalement je ne sais plus si les leçons d'un passage bref et énervé valent les cours dont je me donne mission. Une raison d'exister, une raison de me faire prendre au piège du raisonnable puisque je suis là pour ça.

La route n'est jamais assez longue pour ne pas s'arrêter. La voiture me console de mon impuissance, la chaleur entre à flot mais aussi le vent mécanique qui sèche la transpiration en donnant une impression de fraîcheur que combat le dos du siège en skaï. La conversation reprend et s'arrête sans convention, personne n'en est maître, la route défile, obsédante, le paysage traîne. Le temps entre parenthèses de la voiture-voyage n'est-il pas la représentation de ma raison d’être ici, au Niger, au Mali, au Bénin ou au Burkina ? Le passage chaud et froid, estropié mais rapide, où le rire blanc de tes dents n'arrive pas à faire de toi un Noir.

Ce rire sur ta grande carcasse à la peau fine qui rend si doux tes gestes las et imprécis. Sous le charme, inconscient, je parle comme un griot pris au piège de ne dire que ce que l'on attend de moi, je bâtis mon monde exorcisé de tous mes diables dans le tien à la virginité convenue. Que la route ne s'arrête jamais et que se déroule le ruban de la parole sans jamais avoir besoin de prise sur cette réalité défilante.

Pris par la glaciation, le récit de mes voyages prend forme de discours. D'une atmosphère, d'un ton, d'un rythme, on passe à la pseudo objectivité du contenu de la parole. Une parole, pourtant, qui n'a cessé de rêver être la romance désabusée d'un chanteur populiste perdu dans une cour d'immeuble-barre aux étages plein ciel.

L'inventaire du monde tremble. Babel, loin d'être tombée, continue d'éventrer le ciel. Notre héroïque accumulation trébuche, ici, sur un monde qui ne cherche qu'à s'échapper ailleurs, toujours ailleurs, sans soucis d'emporter quelconque bagage à valeur d’éternité. Une éternité dont je n’arrive toujours pas à comprendre qu'elle puisse être fondée par l'absence de traces. L’accumulation, la capitalisation n'arrivent pas à se jouer de l'usage et et de la défenestration. Le feu et le musée. Pourtant, nous le portons en nous ce feu : il est tout à la fois, conquête et guerre, le héros dionysiaque et un vaisseau romantique dans la tempête. Le feu pour toi est maîtrise, passage. Il illumine les nuits, il participe d'un panthéon auquel nos sens ne comprendront jamais rien. Dirais-je, te dirais-je, diras-tu, me diras-tu ? Que chercher alors en dehors du moment passé ensemble à boire du thé, faire l'amour, ou s'amuser avec la terre à modeler l'avenir ? Ni maîtrise méditative orientalisante, ni épopée vulcanisante, rien que le temps inutile qui n’a d'autre qualité que d'être là, toi d'être là, moi d'être là, ensemble, le temps du temps qui n'aura d'autre valeur que le temps de ce temps. Toi sur l'argile et la latérite avec de la cendre et des fruits, moi sur le sable et le vent avec de l'encre et du blanc, nous dessinons ensemble un impossible amour. Je t'aime et tu n'es pas à moi.

Faudra-t-il rester dans le flou d'une parole fatiguée ?

Deux rues se croisent à angle droit. Faudra-t-il rester dans le flou d'une parole fatiguée ? Deux rues se croisent à angle droit. D'ailleurs, elles se croisent toutes à angle droit les rues des quartiers de la ville en plans. Seuls les centres rayonnants, classiques ou informes peuvent y échapper parfois comme à Bamako et Dakar – les coloniales inspirées par un Soudan imaginé –, Porto Novo – la portugaise dévoyée par l'histoire – et même Abidjan – la moderne concédée au mondialisme.

Je ne sais quelle malédiction de l'angle droit s'est abattue sur le paysage de la ville noire. Du plus petit village aux faux quartiers sauvages, la trame idéale millénaire, mi militaire-mi coloniale est reprise aujourd'hui avec une obstination qui pourrait être hygiéniste si elle n'était issue d'une autre volonté. Comme si l'on s'acharnait à faire croire que ces traces de matérialité, par leur multiplication, leur banalisation, devaient être en fait des non-traces, des non-repères, des non-identités. L'Afrique semble ne chercher qu’à s'oublier elle-même à travers un mirage quadrillé dont chaque carré serait le berceau d'une illusion subie. Une concession, 20 mètres par 20 mètres, dégorge d'accumulations : les poules et les moutons, le puits pourri, les culs nus des enfants aux grands yeux, les foyers enfumeurs, la poussière balayée trois fois par jour, sans trace de verdure sinon un arbre parfois, la chaleur stockée, immobile et irradiante des murs omniprésents, entassés, superposés. Les maisons, les baraques, les pavillons, en parpaing, en banco, avec des peintures patinées par les mains de tous âges et rougies par la poussière rouge, remplissent les cours encombrées dans un ordre lassé de vouloir dire son nom mais omniprésent. La cour, les cours, les pluies ravageuses et attendues, le soleil perdu dans la poussière, la lune enfumée, les étoiles des yeux tranquilles et rieurs.

Le paysage je m'en fous. Les rues je m'en fous. Ma voiture de location trépassée à un de ces maudits carrefour à angle droit, m'oblige à retrouver mes jambes. Je me sens nu et ridicule avec mon costume qui déjà se trempe d'une sueur obligée et mes chaussures cirées que je vois se couvrir à chaque pas de la poussière rouge. Obsédé par le fossé-égout à ciel ouvert, vert, je marche les yeux dans ma colère. Les taxis et 'dourounis' bondés ne regardent même pas ma main levée. Les murs aveugles de parpaings tachés de coulées noirâtres, se succèdent. Parfois des fenêtres invisibles derrière des volets de tôle peut-être jadis peints en vert, toujours clos, couverts de la poussière rouge. Il n'y a sans doute jamais eu de fenêtre derrière ces volets.

Me reviennent alors les cités arabes, aux murs aveugles eux aussi, mais sans souci de fenêtre symbolique. Le regard vers l’extérieur n'a pas à être sinon derrière le voile d'un tissu ou le labyrinthe d'une porte, L'intérieur devient une spiritualité où la réalité n'a aucune prise. Pourtant la ville noire n'est pas la ville arabe. Le dedans reste une exigence à franchir mais sans interdit tandis que l'ouverture de soi à l’extérieur, un simulacre. La porte vestibule est ouverte et quiconque veut entrer, entre, mais devra franchir le seuil de la différence. La fenêtre bouchée en est le signe.

Nos fenêtres ouvertes sur les paysages de la ville ou de la nature sont tellement multiples, comme autant d'yeux sur le monde, qu'elles en oublient leur raison d'être : le désir de participer au mouvement du monde. Notre ouverture bute toujours sur un obstacle qu'il faudra dominer, annuler, assimiler : le jour où les fenêtres ont été percées dans nos murs éternels, notre ouverture est devenue possession.

Un angle de mur patiné par des milliers de passages de mains grasses annonce une porte. J’arrive à la concession d'un grand sage, initié, écrivain, Amadou Hampâté Bâ, l'image de grandes cours silencieuses s'impose. Dans la première cour des voitures immobile pour longtemps et des hommes en groupes ne prêtent pas attention à mon arrivée. Je demande. On ne sait pas si le maître est là. Une concession avec des maisons à étages, des balcons, une peinture blanche-verte et verte foncée, des claustras en béton en forme de losange salis et empoussiérés. Dans la deuxième cour, le même silence. Des enfants jouent sans crier, des femmes habillées de boubous et turbans multicolores, immobiles. Le maître est parti pour Abidjan cet après-midi. Sa santé. Je ressors, interdit par le poids du vide. J'imaginais des cours bruyantes, habitées, denses, je comptais voir apparaître Wangrin et son entourage pétillant. Dans la rue, j'essaie de me repérer, heureusement que le goudron se distingue de la latérite, un repère comme un autre. Je remonte deux carrés pour rejoindre mon ami Mamadou T. Je me rapproche d'un centre. Les boutiques de tailleurs se font moins rares. Je me suis encore trompé. Je redescends un goudron bordé de boutiques de joaillers. Une vitrine encadrée de bois et posée sur une table, des bijoux en or filigranés, des bracelets martelés larges aux figures d'une Afrique stéréotypée. Une grosse femme bruyante couverte d'or sort de l'échoppe la voix haute et autoritaire, le doigt levé et menaçant. Le bijoutier assis sur sa chaise, hilare, se lève, prend mollement la main libre de la grosse dame, reçoit encore me semble-t-il toutes les imprécations de la terre, se plie en deux de rire, la grosse dame fait une pose, le bijoutier tape dans la main de sa cliente, et tous deux de rire aux éclats tandis que des paquets de billets sortis d'un nœud du pagne changent de mains de façon ostentatoire. L'or brillant et les billets salis en inlassable profusion, chacun regarde en arrêt, amusé. La manche du grand boubou rejetée en arrière,la grosse dame s'enfourne dans une 4 L agonisante, que le chauffeur squelettique et cassé en deux par le siège défoncé lance sur la chaussée dans un nuage théâtral de fumée blanche et écoeurante d'huile brûlée.

Un mur de latérite effondré attire mon attention. Mamadou T. me fait un signe de la main. Je suis chez lui. Le mur de sa concession a été rongé à la base par la dernière saison des pluies. Une concession ouverte à la rue, écorchée vive, complètement incongrue et indécente. Ouverte ainsi, on dirait une place de village. Les angles droits des murs de concession sont niés, la rue s'ouvre, mais chacun à l'intérieur fait comme si le mur existait. Ici tout le monde crie, chante, bouge. On est loin du calme plat de la concession peuls du grand écrivain. Le bruit du pilon, les enfants nus, la radio aux piles fatiguées, le gobelet en tôle émaillé rempli d'eau d'accueil, les autres cours devinées par les aller-retours incessants d'une famille infinie, les trois pierres des foyers multiples, je me sens en terrain connu. Sous la petite véranda, les fauteuils nylon, un rouge, un noir et un jaune or sont là. Madame est assise sur une natte de paille. Une coiffeuse tresse ses cheveux en les mêlant à des cheveux artificiels, inlassablement depuis des heures. Des jours ? Madame, le pagne défait, épluche une orange d’un geste las, la lame du couteau vers l'extérieur, les pelures jaillissent dans tous les coins. Une petite fille balaie la cour dans le nuage de poussière rouge. Nous rentrons dans la petite pièce qui sert de salon. Harassé par la marche, je laisse parler Mamadou. Le petit dernier en me voyant se met à hurler de frayeur. On a beau m'appeler tonton, rien n'y fait. Des fleurs en plastique sont plantées dans des vases en porcelaine chinoise moderne dorée et bleutée sur lesquels sont peints des poissons et des animaux invraisemblables. Quelques livres et des photos encadrées sur un buffet inspiré du meilleur catalogue outrepassé de vente par correspondance. Cette accumulation, loin d'un goût volontaire, n'est là que pour raconter les voyages, l'image d'une possession et simplement la famille. Cette maison typique d'intellectuel ou de fonctionnaire de haut niveau est déroutante la première fois. Aujourd'hui je n'y prête plus attention, elle fait partie de ce monde double triple quadruple où tout semble fait pour vous dérouter, pour que vous ne compreniez rien, pour que les paroles dites soient contredites par les faits. Mais quels faits ?

Les fenêtres sont fermées. Seul le rideau aux impressions de roses rouges sur un fond jadis blanc laisse entrer un peu d'air. Le ventilateur sur pied est mis en route. D'autres personnes entrent en tapant dons les mains en guise de sonnette. J'en connais certains, des architectes. Les fauteuils en skaï rouge aux informes lourdes, ne suffisent plus. Une grande natte prend le relais. Les enfants veulent se changer et mettre des habits neufs. Une petite fille en rire tente de m'approcher depuis le début. Je tends enfin les bras, Nassira y passera son temps à dormir, à me chatouiller, à me tirer les cheveux et à me rire au nez chaque fois que mon visage se tend inutilement. Je suis le seul Blanc, mais cela fait quelques moments que je l'ai oublié. Peut-être pas Nassira qui joue avec ma blancheur finalement très accessible. Une conversation leitmotiv s'égraine : la difficulté d'être architecte. Les commandes des particuliers qui ne comprennent pas pourquoi on demande tant d'argent pour faire des plans Dessiner les plans demande le même travail que de se faire payer. Il faut faire intervenir la famille, se plaindre, etc. Les marchés de l’État ? Le bakchich atteint 30 %, car on ne sait à qui donner. Pendant le dépouillement de l'appel d'offres,chaque fonctionnaire vient te voir en te disant, je peux te faire avoir le marché mais tu me donnes 5%, 10%. Comme ils sont deux, trois, quatre, cinq à te le demander, ça te bouffe tes honoraires et le temps. Je n'ai jamais eu à affronter cela.

La petite Rassira s'endort et moi aussi. À son réveil et au mien, deux autres personnes dorment à leur tour. La conversation roule toujours, le ventilateur tourne, je reprends le fil sans discontinuité apparente.

Peut il exister aujourd'hui une architecture africaine, des architectures africaines ? Quand on regarde la ville de Djenné, les maisons des jeunes Bozo, les villages Dogon, les grandes paillottes Senoufo, les maisons-villages Lobi, les tatas Somba, les palais des rois d'Abomey ou de Porto Novo, les maisons à impluvium de Casamance, pour ne citer que l'architecture la plus spectaculairement 'africaine', et sans parler de toutes les formes particulières des tentes Tamachek, des abris Sonray, des villages ruraux de l'Afrique entière aux ordonnancements qui ont tous leurs qualités propres : des architectures fortes existent en Afrique. Je m'aperçois très vite qu'il n'y a plus que moi qui parle. Non pas que le sujet n'intéresse pas mais l'inventaire fatigue. Comme si l'accumulation des exemples-cartes-postales suffisait ! L'architecture coloniale néo-soudanaise s'inspirait bien des architecture régionales, mais transformait ce qui aurait pu être archétype en style décoratif, car l’usage n'était pas syncrétique, lui. La complexité et l'importance de la cour, des cours, aux dessins liés à la culture de chaque ethnie ou civilisation, n'avait pas à être présente. Sommes-nous aujourd'hui dans un autre schéma ? Il semble que non, à part quelques réalisations éparses presque toujours l'œuvre d'architectes européens – impossibles syncrétisme déguisés de discours culturels ou technologiques –. Nous restons dans l'ordre d’une forme séduisante et souvent talentueuse mais au sens monovalent. La fascination ne peut jouer que comme une extériorité : on ne peut être fasciné par soi-même. L'architecture internationale se veut être un modèle théorique, rationnel et universel. Appartenir à la culture mondiale, c'est croire à la voiture qui rapproche et éloigne la famille, à l'avion qui relie le ciel et la terre, au Coca Cola soif d'aujourd'hui, au béton qui fait monter haut et longtemps, à la tôle ondulée éternelle et imperméable, à la bassine plastique légère et colorée, au magnétophone puissant et musical, à la radio unificatrice qui vous parle à l'oreille. Et de continuer à en rire.

Si les archétypes de Djenné ou des maisons Bozo ne fonctionnent plus en géniteurs d'architecture moderne identifiée, n'ayant plus de sens aujourd’hui, demain ...?

Je me tais, ne sachant plus comment exprimer par les mots la réalité d’une architecture aux formes délibérées qui fait partie intégrante de la Connaissance, qui n'est pas là pour être climatiquement intelligente, ou technologiquement adaptée, mais pour dire son nom ; à sa famille, à ses dieux et aux autres. Le delta central du Niger. Près de Mopti, les villages, Peulh, Bambara, Dogon ont chacun leur architecture qui se lit : un grand livre partagé par la parole des 'traditionalistes', le chant des griots, la danse de chacun, son rôle, sa place, son âge.

Je vois ces villages s'user à ne pas vouloir mourir. Tant que la tôle remplace la paille, tout va. Puis les dimensions éclatent. La moindre maison, quatre murs et un pan de tôle, est hors d'échelle avec le tata Somba qui devient une maison de poupée inhabitable. On habite de plus en plus ailleurs. Et les restes de son histoire matérielle fondent. Trois saisons des pluies et il ne reste qu'un tumulus, une butte de terre. Trois saisons des pluies deviennent le feu dans la trop célèbre bibliothèque immatérielle que les millénaires d'une humanité autonome avaient épargnée : les traditionalistes meurent, les architectures fondent, les danseurs dansent sur des scènes de théâtre à l'italienne, les griots chantent les gouvernements : comme quoi les mots peuvent aussi ne servir à rien.

Je profite du départ véhiculé d'un ami architecte. Sur la route, il me montre ses réalisations. Je ne sais s'il demande mon avis. Il attend simplement une approbation polie de ma part. Nous sommes loin des discours : des cubes, des barres vitrées, avec un motif africain en guise de pare-soleil, le célèbre margouillat Dogon. Je me tais. Il se tait mais je l'entends : "Qu'est ce que tu crois ? ' chacun te répète, 'Si on t'a envoyé en France, aux États-Unis, en Union Soviétique… ce n'est pas pour nous faire des cases rondes. Ça on sait faire'. La légitimité de architecte africain aujourd'hui ne pourra être acquise en réalisant un travail de mémoire de fin d'étude montrant 'l'impérialisme des formes internationales et la richesse du patrimoine existant', mais bien en faisant ce qu'il a vu et ce par quoi, il a été impressionné. Fondamentalement, lui aussi en à assez de l'image de l'Afrique rurale. il veut construire l'Afrique moderne : on se sert bien des voitures. Pourquoi pas des immeubles de verre et d'acier avec la climatisation et la moquette ? Tout cela, il ne faut pas être Blanc ou Noir, Malien ou Français pour s'en servir.

La voiture roule. Il fait nuit, les rues sont bondées, la fumée et la poussière se mêlent pour faire un brouillard presque opaque, les petits vendeurs – les tabliers – allument leur lampe à pétrole, les gens ne marchent pas, ils glissent. À nouveau la ville bâtie est transparente, elle n'est pas un décors mais une mouvance, un balancement, un silence accablé et peuplé de corps pressés, d'yeux éteints, de phares éblouissants : le premier moment de la nuit.

La voiture s’arrête. Deux hommes font leur prière devant un portail ami. Ils ne sont pas là. Nous repartons. Le centre est devenu vide. Des halos jaunes de quelques faibles ampoules,des traits blancs et bleus de quelques néons, des gardiens allongés sur leur fauteuil en tara écoutent la radio en fumant la pipe, des groupes de jeunes autour des affiches de cinéma complotent leur soirée, un ou deux fous à moitié nus d'un pas décidé ne vont nulle part. Le centre ville traversé, mon esprit fatigué se raccroche aux lampadaires toujours à moitié en panne et s'amuse à inventer des ampoules qui auraient exactement la même durée de vie : si elles éclataient toutes ensemble, on les changerait bien. Je suis pris d'un fou-rire que la chaussée de plus en plus mauvaise amplifie, alors que la voiture grince de toutes parts et semble perdre chacune de ses pièces à chaque ornière.

Nous arrivons chez lui.

Un double portail, une villa des années 1960, avec un grand porte-à-faux mince, en béton, miraculeusement soutenu par trois petits poteaux en acier dans un angle. Une grande terrasse,des fleurs et le salon éclairé. Je reste à diner. Ce soir le 'tô à la sauce gombo' ne m'est pas imposé. On m'apporte des morceaux de poisson et des bananes plantains frites au piment en riant de mes dégoûts dont je n'osais pas faire part jadis. Les enfants, les amis, les petits frères passent, parlent de leurs problèmes d'argent, réussissent à soutirer un billet ou deux et s'en vont. Comment ça va ? Ça va.

L'architecture m'ennuie, l'architecture l'ennuie. L'échelle des problèmes est le pays, le continent, l'échelle des problèmes est au niveau de sa famille. L'on vient de me rapporter la voiture de location réparée. Comment ont-ils trouvé l’adresse ? Je ne cherche pas à savoir. Je rentre chez l’ami français qui m'héberge, je prends une douche, m'allonge et m'endors. Il est minuit, la chaleur me réveille, je suis en nage. Une sono, certainement à trois ou quatre maisons de là, hurle des reggaes entrecoupés de chansons de Morry Kanté, du Super Diataband, du Kanaga ou du Seigneur Rochereau. Je sors, fais quelques pas dans la rue sans lumière. Des petits rires, quelques passants qui vous disent bonjour. Je ne vois pas l'endroit où je vais, d'où vient le bruit. Ce n'est que deux carrés plus loin que j'atteins la concession où trente ou quarante personnes sont devant la porte. Sans avoir à accepter ou refuser, je me retrouve en train de danser puis boire un Fanta dans un des rares fauteuils, toujours les mêmes, en skaï marron cette fois-ci. Un mur a été peint pour la circonstance : un building, une case, deux énormes têtes qui chantent devant un micro gigantesque. Des rires, des gestes tendres, des œillades malicieuses, des claquements de mains et de doigts. Les étoiles apparaissent dans le ciel, il fait moins chaud.

Je retourne prendre ma voiture pour raccompagner une jeune fille et deux garçons. Il est trois quatre heures du matin. Nous quittons la ville, nous quittons le goudron, nous quittons la grande piste, personne ne parle sauf pour me donner des indications. Nous sommes en brousse. Les phares éclairent les fondrières et les termitières. Un village passé, deux, trois. nous voilà arrivés. Le village semble incendié dans cette nuit noire. Mes passagers rient de mon étonnement. Des chants me parviennent. Ils me demandent d'attendre et s'engouffrent dans le village à travers une case en ruines. Quelques enfants ravis me serrent le main comme un jeu. Le temps passe sans temps. Un vieux et son haut bâton, suivi de trois ou quatre hommes ayant chacun sa torche me souhaitent la bienvenue puis me précèdent dans le dédale du petit village. Certaines ruelles sont barrées de palissades de 'séko', l'ombre des torches électriques donne un relief intense aux murs en terre des concessions où de multiples mains ont lissé un motif unique et majeur . La paille des toits débordante de certains murs nous obligent à passer l'un derrière l'autre. Puis un grand feu apparaît, un grand feu qui éclaire par dessous un caïlcedra gigantesque. Des femmes dansent lentement, lourdement, régulièrement, les unes derrière les autres. Une griotte à la voix haute et cassée semble ne s'être jamais arrêtée de chanter. La place apparaît dans ses contours. Les murs des concessions seraient immenses si personne ne passait devant de temps à autre avec des ombres portées qui les rendent, à l'inverse, irréellement petits. Quatre trous noirs indiquent les quatre ruelles qui y débouchent. On m'assied sur l'unique banc. Je fais remercier le chef du village en donnant l'argent de la kola et l'on m'apporte du dolo, de l'hydromel. Les regards sont tournés vers moi. Quelques jeunes filles s'avancent et dansent dans leur pagne industriel à l'effigie du Président de la République, des garçons dans leurs pantalons moulés, patte-d'éléphant, chaussures expansées et lunettes de soleil, esquissent quelques pas balancés les mains tendues et s'en retournent.

Tout est lent, monotone, interminable, comme tant d'autres cérémonies. Pourtant… à un moment dilué tout semble s'éteindre, les voix deviennent de plus en plus lointaines, les gens disparaissent par petits groupes dans des éclats de rire étouffés. Puis la griotte force sa voix, les rythmes s'accélèrent. D'immenses marionnettes surgissent des ruelles, la couleur éclate, les grelots, les rythmes,les mains battent de plus en plus fort, des cris de joie, des fous rires éclatés par un masque singe marchant de travers avec deux énormes couilles entre les jambes. Il donne des coups de chicotes pour éloigner les trop curieux. Un défilé étonnant, infini, d’oiseaux, d'animaux, de personnages sculptés et peints, articulés et portés par d'autres animaux dansants, couverts de tissus cachant les porteurs humains. Au début, on essaie de m'expliquer le sens. Très vite,je ne pose plus de questions et mes yeux se laissent envahir par le balancement. Vouloir comprendre à travers quelconque explication, c'est mettre en marche une mécanique intellectuelle niée par tout ce que disent le village, les ruelles, les mélodies, les rythmes, le défilé. Il ne s'agit même pas d'exotisme, il s'agit d'un autre registre de la parole qui s'adresse à une autre connaissance liée au temps, aux sens et aux formes.

Alors que les chants et les danses glissent encore, je m'échappe sans rien dire, avec un de mes premiers compagnons pour regagner la ville.

Les fenêtres ouvertes, il faisait bon, deux heures de tendre sommeil, et un petit déjeuner partagé avec l'ami français dans son jardin fraichement arrosé, luxuriant et parfumé par les fleurs d'ylang ylang faisaient croire au bonheur. Deux années après, j'appris que le village et les marionnettes avaient disparu.

Ces quelques heures de sommeil suffisent pour remonter dans ma voiture et me délecter des délices parfois amers des entretiens et réunions. Dans la journée je croise la délégation d'une ville française jumelée avec une petite bourgade de brousse. Une école, des médicaments, un puits et un sentiment de bienfaiteur repu. Que sont-ils venus chercher là ? Qu'ont-ils trouvé ? Des coupures de presse régionale exhibées avec fierté m'indiquent l'impact de telles opérations : l'Afrique devient la garantie laïque de la générosité et de la bonté. L'évidence est là : le monde rural africain c'est le nôtre idéalisé. Notre regard le rend naïf, primitif, innocent et joyeux. D'ailleurs la nudité est là pour rappeler le premier homme. Un premier homme qui serait noir, pour ne pas confondre, baignant dans un équilibre social idéal, satisfaisait du minimum épicurien et dont les dieux immanents seraient dans la nature,les animaux et le cosmos. Rousseau est là depuis plus de deux siècles de matérialité tangible à substituer à notre Adam, le Bon Sauvage. Que de cris d'horreur quand l'Afrique s'urbanise au delà de tout raisonnable ! Pour l'humanité quelle perte ! Au nom de l'Afrique , il faut que l'Afrique reste elle même c'est à dire rurale. Sa seule issue économique. Sa vraie richesse culturelle, mais culturelle propre, la daba à la main, les chansons à la bouche.

Les yeux illuminés du bonheur d'être passé sur terre pour quelque chose, la délégation victorieuse du sous-développement m'interdit tout questionnement. Je me prends à sourire comme mon interlocuteur malien, burkinabé, béninois… Ce rire, ce sourire, celui de l'ouverture à l'autre qui respecte sa vérité, tout en la rendant dérisoire. Ce rire, ce sourire qui aujourd'hui est la seule monnaie de l'Afrique dans les échanges mondiaux. Peut-on convaincre un homme qui rit, peut-on tuer un homme qui rit ?

Je croise à nouveau cette délégation à l'hôtel international autour d'un cocktail donné en leur honneur. La climatisation générale de cet immense espace enlève toute matérialité au pays. Un hôtel, un univers qui ne ressemble pas au mien, un univers qui ne ressemble pas au tien, mais qui est devenu bon gré mal gré le nôtre. Un drôle de lieu, des faux restaurants africains sous des paillotes caricaturales, des faux restaurants français sous des allures 1900, façon années 1980, le ballet pressé d'une personne en costume blanc, des boutiques d'antiquaires surchargés d'objets dont beaucoup sont de bonne qualité. Le seul fait d'être là les rendent suspects. Leur puissance est pourtant évidente dans la rupture avec le lieu. 'L'art nègre', 'primitive art'. Qu’est-ce qu'il ont bien pu raconter à des générations de regards blancs, ces bouts de bois rugueux, taillés par des mythes millénaires, peints au doigt symbolique, faits pour durer le temps d'une danse, reproduits avec la certitude de la vérité ? Qu'est ce qu'ils nous racontent encore ?

Un exposition de peinture de peintres 'autodidactes' dans une grande salle vide. Sinnaba, le grand peintre comme il le marque sur ses tableaux, est là. Il me donne des nouvelles de sa famille et des autres peintres : Lamine est devenu mystique et fait le marabout éclairé. Mamy, le 'grand peintre classique' au visage à moitié bouffé par la lèpre a disparu de la circulation, il parait qu'il est mort. Madou expose à Dakar… Viens chez moi demain matin, je te montrerais mes nouvelles toiles. Cela fait longtemps qu'il n'y a jamais eu de nouvelles toiles chez les peintres, sinon toujours les mêmes, reproduites inlassablement. .Je n'irais pas demain voir les nouvelles toiles. Pauvre peinture décontenancée de son support qui n'arrive pas à se trouver, ni à trouver son public : ni mort de Dieu, ni décors.

Je quitte l'hôtel et trouve délicieuse la chaleur suffocante. Les petits cireurs de chaussures se précipitent, les vrais taxis, les faux taxis, les vendeurs de sabres Touareg et de coffres à cigarettes, les vendeurs de slips Cardin, les vendeurs de cassettes, les lépreux, les polios, les gardiens de voiture, les entremetteurs au regard insistant : presque une haie d'honneur. La portière fermée de ma voiture, le moteur ne démarre pas, sans presque avoir à le demander, toute cette population pousse au risque de me voir partir en trombe ce qui n'arrive pas.

Un rendez-vous près du marché. J'en profite pour me délecter à l'idée d'affronter l'agressivité mercantile des vendeuses de pagnes. Dans des bassines de tôle émaillée, des montagnes de pagnes en coton, en bazin ou en 'bazin mon mari est capable'. Au bout de cinq minutes je me retrouve les bras et les épaules couverts de ces tissus à moitié dépliés que je n'ai pas encore acheté. Ça crie, ça se bouscule, les femmes s'engueulent, un pagne tombe dans un caniveau, déjà l'une des vendeuses veut 'boxer' l’autre, les insultes fusent, l'oeil devient méchant, les nouages à la taille se défont, les nattes tressées s’arrachent, elles se retrouvent très vite en culotte et en 'soutien' devenu inutile. Tout le monde rit, l'attroupement qui s'enfle de minute en minute paralyse la circulation, les coups pleuvent. Le striptease est hallucinant. Un policier qui cherche à se prendre au sérieux et tente de séparer les deux furies, prend un coup perdu. Il sort son revolver. Les deux femmes sont alors d'accord pour insulter l'agent. La population prend partie pour celles qui leur offraient un si bon spectacle. Le policier, l'arme rengainée depuis longtemps, se justifie, menace, palabre. Toujours couvert de pagnes, je vois revenir les deux protagonistes palpitantes de colère, à moitié rhabillées. Sans discuter le prix, j'achète à chacune l'équivalent d'un grand boubou. Les autres vendeuses m’accrochent. Deux Mercédès viennent de s'arrêter. Deux superbes femmes plantureuses, en grand boubou brodé, en sortent. La pression se fait moins forte et je peux enfin regarder ce que j'achète. Des motifs au tampon, au nouage en permanence renouvelés. Des couleurs synthétiques mélangées, jamais identiques. Des bleus indigos naturels toujours aussi profonds et sombres. Les tissus s'ouvrent, le battage les rend brillants, soyeux, précieux. Les motifs aux géométries régulières se multiplient dans un désordre apparent, la cire leur donne un contour fondu. Des couleurs aux contrastes brutaux font voler en éclat la fadeur distinguée. Dix ans de rue aux pagnes, dix ans d'invention, de créativité qui me donnent envie d'Afrique, de confrontation dure. Je ne sors jamais gagnant de la rue aux pagnes. Mon innocence arrogante regarde enfin. J'ai acheté les pagnes comme j'achète un moment de civilisation, un moment du présent.

Un présent qui court plus vite que mon esprit, plus vite encore chaque jour comme l'âge. Je ne sais déjà plus si je vis dans l'Afrique d'aujourd'hui ou si je vis déjà une nostalgie amalgamée avec les traces d'une colonie immatérielle et perdue. Ni une leçon, ni un apport, ni un ajout, ni un échange, le rite initiatique de la rencontre délaisse l'extériorité et l'exotisme. Seulement le chemin, la route-mirage d'une vie que des paysages humains envahissent jusqu'à devenir obsessionnels et qui n'ont plus à dire leur identité : les retrouvailles de deux mondes sur l’histoire d'une réalité non révélée.

Au retour, la traversée du pont s'annonce difficile. Arrivé en plein milieu, tout se bloque. Très vite chacun comprend que le drame est arrivé : une voiture en panne dans un sens, une voiture en panne dans l'autre. Les voitures chauffent, les capots se lèvent, les bielles qui devaient couler coulent, les moteurs ne redémarrent plus, les moutons entassés dans des camions agonisants bêlent, les poules en grappes attachées par les pattes sur les côtés des 404 bâchées râlent. Sur l'étroit trottoir, deux mobylettes tremblantes veulent se doubler, et s'effondrent toutes deux ensemble : le mouton de l'une attaché au porte-bagage en profite pour s'échapper, la femme passagère de l'autre avec son enfant qui hurle dans le dos est à terre, blessée. Le mari veut se colleter avec l'autre conducteur de mobylette qui ne cherche qu'à retrouver son mouton. Tout le monde est descendu de voiture, les passagers impassibles des 'dourounis' bondés sautent enfin sur le macadam. L'attroupement grossi. Certains s'occupent en braillant du conflit, d'autres réclament à corps et à cris un médecin pour la blessée, d'autres enfin courent après le mouton affolé. Y-a-t-il un médecin sur le pont ? Un vélo enfoui sous une énorme balle de foin, comme dans un film au ralenti à l'action inéluctable, n'arrive pas à freiner et s'écroule. Trois autres vélocipèdistes surchargés, voulant éviter la catastrophe, descendent du trottoir et se blessent légèrement sur les carrosseries des voitures. Les propriétaires montrent les dégâts, furieux. Deux policiers arrivent enfin sur le site,complètement dépassés. Tiraillés de toutes parts, par les dégâts, par les blessés, par les moutons, par les voitures, les policiers hurlent, tapent sur les capots avec leur matraques en hurlant 'dégagez, dégagez'. Dégager quoi ? Dégager où ? Une explosion vient d'une Mercedes noire aux vitres teintée closes, un gros monsieur cravaté et jusqu'à présent climatisé, sort furieux et veut prendre à partie chacun qui n’en à rien â faire : tout le monde rit aux éclats. Les petits marchands descendus des taxis et des 'dourounis', profitent de l'aubaine et vendent des beignets, des brosses à dents, des montres, des boissons au gingembre au milieu des cris, des insultes, des rires, ,des coups, des bêlements. Une ville de voitures et de macadam semble s'être installée là ; finalement depuis toujours. La nuit tombe, les bruits du pont deviennent plus lointains, les chauves souris par milliers vont boire en s'abattant en nuage de petits cris sur le fleuve immense qui engouffre tous les or et les argent, les collines et les nuages . La ville aux loins, de part et d'autre, s'allume dans le brouillard de la poussière rouge et des fumée de foyers. Il n'y a pas de villes au bout du pont, le moment est trop présent pour qu'il puisse y avoir un après.

par Jean Loup Pivin, in le catalogue 'Ethnicolor', éditions Autrement, février 1987

.